蓋碗と茶海 |

|

| 遲來的邂逅──讀李潼《龍園的故事》 |

◎徐惠隆 圖◎王樂惟

李 潼的「蓬萊碾字坊」開始碾字時間,應該在1980年之前,那時他已經擁有〈月琴〉、〈散場電影〉和〈廟會〉民歌歌詞創作者的榮耀,柔軟的細膩的思維,讓他 走進純文學的天地;另一方面,粗獷豪邁的身影,羅東高工籃球場上,他以一百八十公分的高身兆身材泰山壓頂地吆喝場面。很難想像,靜如處子,動如脫兔,遊走 於文學創作與體育競技的兩極中,他完全投入,享受氛圍。而與此同時,正值青年的李潼回到孤燈下,創作了屬於他少年小說的《龍園的故事》!

編織淳樸的少年小說夢

以 李潼的創作年表來說,《龍園的故事》絕對是他第一本的少年小說,但在出版年表上來說,這本《龍園的故事》卻遲至2009年的9月才由國語日報社發表。之所 以會有這種現象,其中原因頗多,也無須研究,但李潼夫人祝建太老師透過序文〈龍眼林〉談及「……有一種據為私房書的奇怪心情……就讓它永遠絕版,成為一則 流傳的懷念」,間接地也說出了這本《龍園的故事》遲遲未曾發表的原因。這本書的第二個讀者就是祝建太老師,因為「1980年初夏晚上九點鐘,李潼騎著腳踏 車載我到羅東公路局車站,送我回宜蘭搭車。在車站時,他帶著害羞、興奮的表情,拿出伊本小說手稿給我看……我坐在木椅讀完了這本少年小說《龍園的故 事》。」2009年初,祝老師以回到故事現場的心情,帶著孩子走了一趟龍園的故事場景──霧峰鄉桐林村北坑。祝老師說,綿延的山路、開闊的河床溪谷,一叢 叢的龍眼林展現眼前,那正是龍園故事的開端。

《龍園的故事》脫稿於1979年12月,以時間和社會背景來看,正是台灣鄉土熱的醞釀時期,盛 行一時的台灣鄉土文學論戰剛剛熄火;政治上一股肅殺之氣,林宅滅門血案爆發不久,中美斷交,增額立委選舉,天昏地暗,整個社會還在自由意志的冬眠期,動輒 得咎的氣氛讓人感受濃烈。對於以台灣鄉土為主題的寫作,雖是蠢蠢欲動,也還沒有到明目張膽的階段。李潼就在這氣氛中,編織著他淳樸清新的少年小說夢,有了 《龍園的故事》做為底子,之後的《見晴山》、《少年噶瑪蘭》、《望天丘》也水到渠成地面世出版。

《龍園的故事》就情節上來講很是簡單。龍園 的女主人金粉嫂因丈夫世堂早逝,守著龍眼林,帶著四個兒子重整家園。先是大兒子承功、二兒子承言受不了山裡歲月的無聊,趕到泰華鎮裡塑膠工廠做工去;三兒 承德健壯結實,願意承接龍眼林的辛苦工作,卻在偕同女友騎乘機車往城裡看電影回途中墜崖身亡;么兒承宗不好讀書,與同學「鼻涕蟲」章木桐形影不離,有如莫 逆。兩個成績上被鄙棄的同學,都有讀書之外的天分。承宗具有摺紙藝術的細胞,無論豬狗牛馬,只要他巧手一弄,隻隻動人;章木桐則想像力豐富,文思泉湧。兩 人在學校因被女同學冤枉偷錢偷鉛筆,害怕被老師和家人責罰,雙雙逃學。承宗家是個漂亮而古老的四合院,曾祖父中過進士,古書留了一大堆,可惜吳家兄弟都不 是讀書料。木桐來到吳家住上一晚,卻意外發現吳家柴房裡的祕密,兩人受到風雨侵襲又疲累過度而陷入昏迷,幸虧學校吳老師力排眾議,請來鎮裡的陳大夫為孩子 醫療退燒。書中的阿火伯,八十二歲,儼然是村中的長老,無疑的在傳統農業社會的角色吃重,每逢村子裡有了疑難問題,他就是仲裁者,集迷信、慈祥、耆老、知 識於一身,吳家莊少不了他,他也在無形中溝通了年輕人與村人的思想。他認為兩個孩子的生病是因為村人忽略了土地公廟建廟一百五十年的緣故,因而發動吳家莊 人舉行建醮大典,祭典結束後,流水宴客,一團通紅的冥紙堆被微風吹進那神祕的柴房,引發火勢。吳家四合院在客人幫忙下,澆熄了柴房火災,也終於了解柴房裡 蟒蛇存在的祕密。承功、承言見著自己家園的殘破,看到母親金粉嫂的辛勞、么弟承宗的可愛,於是發憤剪掉長髮,離開城鎮,回到龍園,整頓龍眼林,讓昔日龍園 的熱鬧與光榮回復人間。

台灣鄉土文學先鋒者

這樣台灣鄉土的 故事,在民國七十年代,似乎正是開頭。政府鼓勵年輕人回到鄉間,參與細緻農業、精緻農閒、青年就業貸款等等方案。文化學術界悄悄將研究田野觸角伸入民間, 山雨欲來風滿樓,那時刻用心的話可以嗅聞到這股氣息,李潼扮演著先鋒者角色。誠如許建崑教授在〈李潼的第三隻眼睛〉推薦文中說的「李潼是最早在少年小說作 品中關切台灣本土的地域書寫,他試圖透過故事的描述,讓孩子注意到身旁事物的歷史傳承與文化內涵。」的確,仔細閱讀《龍園的故事》之時,四合院的建築描 述、龍穴的介紹、鱸鰻的抓拿技巧、道士的捉妖大法、土地公廟建醮大典的情景、斑鳩蛋的處理、摺紙藝術的說明,還有進園採果的主客同歡,這都是生活上細膩的 描述。李潼敘述這本書時,年輕力盛,文字或有些許陌生,但情致雋永,氣韻生動,就鄉土少年小說來講,我們實在不應該它出版的時間稍後而疏忽了它在李潼創作 年表上獨占鰲頭的寫作地位。

說來也真巧合,當李潼這些獲獎小說成為大眾文學時,也正是宜蘭興起一股鄉土熱研究的時候。1982年,縣長陳定 南以重視鄉土為職志,開始了蘭陽鄉土歷史、地理、民俗藝術的重建工作,其中很弔詭的是李潼的家被縣政府徵收為羅東運動公園的預定地,李潼糾合鄰居向縣府提 出抗議,不得要領。李潼只好親自找了陳定南縣長理論,他說我的家就要被徵收了,我的許多作品都是在這房子中完成的,要是有一天我像馬克.吐溫一樣成為兒童 文學大家,那我的紀念性房子就看不見了!一向鐵腕從政,不講情面的陳定南肯定李潼的文學成就,也認真告訴他,趕快找一家自己的房子,那房子也值得當做你創 作文學作品的紀念館。如今,創作《少年噶瑪蘭》、《台灣的兒女》系列少年小說作品時的那棟房子位置,就是現在羅東運動公園望天丘的所在。後來李潼擔任運動 公園義務解說員,總會帶領遊客特別導覽他以前住過房子的望天丘。

坐在羅東李科永圖書館外街燈下用力讀完《龍園的故事》,正如當年祝建太老師在公路局長條座椅上一口氣讀好掩卷的心情一樣──「伴隨著相識的甜」!時逢中元中秋之際,滿街龍眼,我買來特大顆龍眼一斤,大啖一番!

Something or someone that one finds pleasing.

An English website about the English language can't of course be complete without some consideration of tea. Tea has been around for a long time, and so has the British slang term for it - 'char'. In fact, it was known in the west by that version of the Mandarin ch'a before the name migrated through several languages to 'chay', 'tay' and was finally Anglicised as 'tea'. The Dutch adventurer Jan Huygen van Linschoten was one of the first to recount its use as a drink, in Discours of voyages into ye Easte & West Indies, 1598:

An English website about the English language can't of course be complete without some consideration of tea. Tea has been around for a long time, and so has the British slang term for it - 'char'. In fact, it was known in the west by that version of the Mandarin ch'a before the name migrated through several languages to 'chay', 'tay' and was finally Anglicised as 'tea'. The Dutch adventurer Jan Huygen van Linschoten was one of the first to recount its use as a drink, in Discours of voyages into ye Easte & West Indies, 1598:

The aforesaid warme water is made with the powder of a certaine hearbe called Chaa.

'My cup of tea' is just one of the many tea-related phrases that are still in common use in the UK, such as 'Not for all the tea in China', 'I could murder a cup of tea', 'More tea vicar?', 'Tea and sympathy', 'Rosie Lee', 'Storm in a teacup' and so on.

In the early 20th century, a 'cup of tea' was such a synonym for acceptability that it became the name given to a favoured friend, especially one with a boisterous, life-enhancing nature. William de Morgan, the Edwardian artist and novelist, used the phrase in the novel Somehow Good, 1908, and went on to explain its meaning:

"He may be a bit hot-tempered and impulsive... otherwise, it's simply impossible to help liking him." To which Sally replied, borrowing an expression from Ann the housemaid, that Fenwick was a cup of tea. It was metaphorical and descriptive of invigoration.

People or things with which one felt an affinity began to be called 'my cup of tea' in the 1930s. Nancy Mitford appears to be the first to record that term in print, in the comic novel Christmas Pudding, 1932:

I'm not at all sure I wouldn't rather marry Aunt Loudie. She's even more my cup of tea in many ways.

In keeping with the high regard for tea, most of the early references to 'a cup of tea' as a description of an acquaintance are positive ones, i.e. 'nice', 'good', 'strong' etc. The expression is more often used in the 'not my cup of tea' form these days. This negative usage began in WWII. An early example of it is found in Hal Boyle's Leaves From a War Correspondent's Notebook column, which described English life and manners for an American audience. The column provided the American counterpart to Alister Cooke's Letter from America and was syndicated in various US papers. In 1944, he wrote:

[In England] You don't say someone gives you a pain in the neck. You just remark "He's not my cup of tea."

The change from the earlier positive 'my cup of tea' phrase, to the dismissive 'not my cup of tea' doesn't reflect the national taste for the drink itself. Tea remains our cup of tea here in the UK. According to the United Kingdom Tea Council (of course, there had to be one) 60 million of us down 160 million cups of the stuff each day.

See also: the meaning and origin of 'Not for all the tea in China'.

更新日期:2010/07/12 15:35

美國研究人員發現了讓人振奮的避免老人癡呆的公式,喝茶、

美國加州大學科學家調查發現,喝茶的人年過六十五歲,

紐約研究機構的研究則發現,吃核桃可以防止癡呆。

米なら「コシヒカリ」や「秋田こまち」、リンゴなら「ふじ」や「紅玉」という選び方がある。日本茶を“品種”で選ぶことがほとんどないのはなぜだろう。ダントンさんに聞いてみた。

「売られている日本茶はほとんどが加工段階でブレンドされてるから、選びようがないんだ。でも、まだ認知度は低いけど、最近は単一品種で作った日本茶も見かけるようになってきてるんだよ」

品種の話を聞きたいなら、とダントンさんはある人を紹介してくれた。

「日本中の茶の品種に精通してる“茶の品種博士”だよ」

私たちの知らないおいしい品種の茶があるかもしれない。

さっそく、静岡県農林技術研究所・茶業研究センターの中村順行(なかむら・よりゆき)センター長を訪ねた。

車を走らせると、道路沿いには「茶」ののぼりがいくつもはためき、かまぼこ形に刈り込まれた茶の木が途切れなく続く。静岡県菊川市を含むこのあたり 一帯は牧ノ原台地と呼ばれ、明治維新後から茶畑の開墾が始まった土地。今では全国で一、二を争う茶の一大産地だ。茶業研究センターは広大な試験用茶畑の中 にあった。迎えてくれた中村センター長は、茶の品種研究に携わって30年というエキスパートだ。自身でも7~8品種ほどの開発にかかわってきた。

「あまり知られていませんが、茶の品種は日本国内で現在約110種あるんです。それぞれに適性があって、例えば紅茶用の品種は発酵したときに香り高 い品種、釜炒(かまい)り茶用には炒(い)ってもしっかりしている葉の厚い品種という風に、茶の種類ごとに品種が開発されるんです」

しかしこれだけの品種があるのに、消費者がそのほとんどを知らないというのは驚きだ。

「ダントンさんがおっしゃる通り、茶はブレンドして製品になることがほとんどだからです。ひとつには単一品種ではまろやかな味や香りが出ないから。もうひとつは年間を通して安定した味の茶を流通させるためなんです」

「やぶきた」というお茶の名前を聞いたことがあるでしょう、と、中村センター長が品種名を挙げた。煎茶(せんちゃ)用の品種だ。

「この“やぶきた”というのが、一般的に知られているほとんど唯一の品種ではないでしょうか。知名度はもちろん、生産量でも日本 全国で生産される茶の約7割を占めているんです(静岡の場合には9割、全国では7割)。年配の方なら、今も“やぶきた茶”と品種を指定して買う方もいます ね」

日本茶専門店やスーパーの棚で、注意して見るとやぶきたと品種名を冠した煎茶を見つけることができる。

「実はこのやぶきたがこれまで日本ではほとんど唯一無二の品種によるブランド茶だったんです(茶では品種以外に地域ブランドがある)」

やぶきたっていうのはミステリアスな品種でね、と中村センター長はやぶきたの生い立ちを話し始めた。

「やぶきたというのは、杉山翁が静岡県安倍郡有度村(現、静岡市駿河区)の試験園のヤブの北側で1908(明治41)年に発見されたから、やぶきたという名前がついたんですが、ひとつ不思議なことがあるんです」

日本の茶園の7割を占める「やぶきた」は、実は素性のはっきりしない品種なのだという。

「やぶきたは、他の日本の品種にはない特異的なDNAを片親に持っていることがわかったんです。当時日本の茶樹はすべて中国種に ルーツがありましたから、このDNAが日本の茶樹で見つかるのは奇妙なことなんです。どれだけ調べても今もやぶきたの素性は特定できていないんです」

従来、茶はそれぞれの地方で自生していた在来種の茶樹から作られていた。土地の気候や個体ごとのばらつきが茶の味や香りに影響するため、質の均一化や収穫量の安定は難しかった。

この問題を解決するのが「品種」の導入だ。優秀な個体を人為的に繁殖させることで、同じような質の茶を収穫できる。

一体どこからやってきたのかわからないやぶきたが、この数十年変わることなく茶のブランドとして君臨してきたのはなぜだろう。

「やぶきたは品質面で他を圧倒していました。これまでの茶より香りがよくて、葉が大きいために収穫量も多かったんです。さらに生育が早いため、在来種よりも一番茶を早く出荷して高値をつけられる。全国どこででも栽培可能なことも普及のスピードを加速させました」

もうひとつの理由は、当時の時代背景にあると中村所長はいう。

「ちょうどやぶきたが登場した明治後期から昭和初期は、海外への緑茶輸出量が急激に増えた時期だったんです。さらに国内でも、そ れまで白湯や番茶を飲んでいた人々が豊かになり、煎茶を買い求めるようになった。そこに新しく登場したやぶきたは、最上級の茶というイメージで認識される ようになったというわけで、まさに時代の落とし子のような品種だったんです」

1953(昭和28)年にやぶきたが農林省に品種登録されると、農協などの推奨もあり、静岡の茶農家はこぞって在来種からやぶきたへと切り替え始めた。この動きは徐々に全国の茶産地でも見られるようになる。

それ以来、いくつもの品種が開発されてきたが、なかなか「やぶきた」にとって代るものがないまま現在に至っている

しかし、そんな“やぶきた依存”から、時代はまた変わりつつあるのだという。

次回は新しい時代の流れにのって登場した新しいブランド茶を、中村所長にガイドしていただく。

(文・構成/野瀬奈津子)

昔は家の生け垣や隣家との境界など至るところに植わっていた茶の木。本格的に茶を作るのでなければ、あまり手間のかからない育てやすい植物なのだそう。

戦国時代の武将で、茶人として知られる古田織部の生涯を描いた山田芳裕さんのマンガ「へうげもの」が11年4月から新設されるNHKの衛星放送チャンネル「BSプレミアム」で、アニメ化されることが明らかになった。

「へうげもの」は、「週刊モーニング」(講談社)で連載中のマンガ。戦国乱世の時代、織田信長がまさに天下を取ろうとする中、古田左介(織部) が、「出世」と「物」の二つの欲の間で葛藤しながら、「数奇者」としての天下取りを心に決め、天才・信長から壮大な世界観を、茶聖・千利休から深遠な精神 性を学び、「へうげもの」への道をひた走る……という物語。「へうげる(ひょうげる)」とは、「ふざけている」「おどけている」という意味。

第14回手塚治虫文化賞マンガ大賞、第13回文化庁メディア芸術祭マンガ部門で優秀賞を受賞、「このマンガがすごい!」(宝島社)で07年にオトコ編3位、08年でオトコ編で2位を受賞している。

アニメでは、織部の生涯をこれまでにない歴史観と大胆な描写を駆使しながら、ユーモアたっぷりに描き出す。茶道や茶器、美術や建築など、「日本の 文化」にもスポットを当て、ちょっとリッチな“大人のアニメ”を目指すという。放送は11年春から全39話を予定。(毎日新聞デジタル)

茶香炉 |

Why 'five of the clock'? Why not four or six? The 'five o'clock shadow' coinage was based on the 19th century upper-crust English habit of taking tea at five o'clock. Not that the notably upper-crust 7th Earl of Shaftesbury had much time for it. He is reported in Edwin Hodder's biography, 1886, as saying:

Five o'clock tea, that pernicious, unprincipled and stomach-ruining habit.

| 北洋政府财政部总长室的茶役 |

| 许崇鎏 |

| 在执笔之前,我先来谈一谈茶役属于什么阶级?在北洋军阀统治下各机关的杂役,大都称之为茶役,俗称为茶房。茶房是怎么样的人呢?他们属于什么阶级呢?这一些都得从封建统治时代的生活说起。 封建社会的各院、会、部、署、处的部曹有些属卑官小职,如部中的主事、科员、办事员、助理员等,本身尚受层级的压迫,要看厅长、司长、总办、处 长、秘书、科长之面色。总、次长高高在上,除履任的第一天由部中本单位的参事、司长、总办、处长等,带领晋谒行一鞠躬见面礼和每年新春元旦团拜仅见过一面 外,其余的日子,永无得再见总、次长的一面。 |

| 1. 茶房 | |||||||

| 注音一式 ㄔㄚˊ ㄈㄤˊ | |||||||

漢語拼音 ch f f n n | 注音二式 ch f f ng ng | ||||||

相似詞  管房、侍役 管房、侍役 | 相反詞 | ||||||

| |||||||

herbal

A herbal tea, tisane, or ptisan is a herbal infusion made from anything other than the leaves of the tea bush (Camellia sinensis).

| Contents [hide] |

The English word "tisane" originates from the Greek word πτισάνη (ptisanē), a drink made from pearl barley.

Herbal teas can be made with fresh or dried flowers, leaves, seeds or roots, generally by pouring boiling water over the plant parts and letting them steep for a few minutes. Seeds and roots can also be boiled on a stove. The tisane is then strained, sweetened if so desired, and served. Many companies produce herbal tea bags for such infusions.

On the other hand, flavoured teas are prepared by adding other plants to an actual tea (black, oolong, green, yellow, or white tea); for example, the popular Earl Grey tea is black tea with bergamot, jasmine tea is Chinese tea with jasmine flowers, and genmaicha is a Japanese green tea with toasted rice.

---

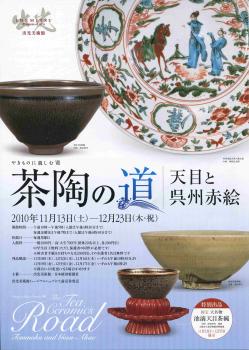

市博物館特別展「茶陶と東洋陶磁名品展」記念呈茶席 | ||||||

| 【開催場所】 | 福岡市博物館2階 講座室2 | |||||

| 【開催エリア】 | 早良区 | |||||

| 【分野】 | イベント・催し | |||||

| 【事前申込】 | 不要 | |||||

| 【料金区分】 | 有料 | |||||

| 【料金】 | 茶券500円(お菓子付き) | |||||

| 【内容】 | 「茶陶と東洋陶磁名品展」会期中(平成23年1月5日~2月27日) | |||||

| 【関連リンク】 | 福岡市博物館 | |||||

| 【問い合わせ先】 |

| |||||